きょうの料理レシピ

きほんの梅干し

梅干しは初心者でも失敗しにくく、料理に使いやすい塩分15%が本田さんのおすすめ。熟した順に重ねていくからおもしいらずで、どの梅も香りがよい状態で漬けられます。

写真: 邑口 京一郎

材料

(つくりやすい分量)

- ・完熟梅 1kg

- *ここでは2Lサイズの梅を使用。

- ・粗塩 150g

- *梅の重さの15%

- ・ホワイトリカー 大さじ4

- *梅250gに対して大さじ1

- 【赤じそ漬け用】

- ・赤じそ (葉の部分) 150g

- ・粗塩 30g

- *赤じその重さの20%

下ごしらえ・準備

完熟梅の選び方

1 全体が黄色く色づき、甘い香りが出るまで熟した梅を選びます。青い部分が残っていたら「追熟」(つくり方1参照)させ、熟したものから漬けましょう。大きな傷があるものや、柔らかくなっている梅は傷みやすいので取り除いてください。

! ポイント

軽く押したときに、プニッとした柔らかい感触がするものは避ける。

瓶の消毒

2 ここでは容量2リットルの広口の保存瓶を使用。

きれいに洗って完全に乾かした保存瓶にホワイトリカー大さじ1を入れてふたをし、瓶を回して全体に行き渡らせる。ふたをしたまま3分間おき、ホワイトリカーは紙タオルに吸わせ、瓶の外側やふたをきれいに拭く。

! ポイント

保存瓶は、酸に強く、様子が見やすいガラスのものを使うのが、本田さんのここ数年のやり方。梅干しは、瓶を振ったり揺すったりしてなじませるので、自分にとって軽くて扱いやすいものを選びましょう。

手の消毒も念入りに!

3 手をせっけんでよく洗ってから、粗塩適量(1つかみ)を手のひらや指の間にすり込む。さらにホワイトリカー少々を手に広げてよく洗う。

! ポイント

食材に火を通さずに漬ける梅干しでは、いつもより念入りに手の消毒を。本田さんのおすすめの方法です。

つくり方

下ごしらえ

1

梅を布巾を敷いたバットに広げて室温におき、追熟させる。全体が黄色くなって香りが強くなったものから、取り分ける。

! ポイント

雨が降っていない日に作業できるとよいが、梅の熟し具合優先で!

2

1で取り分けた梅の重さを量り、その重さの15%の重さの粗塩を用意する。ホワイトリカーは、梅250gに対して大さじ1の割合で用意する。

! ポイント

塩の分量は小数点以下切り上げで

3

大きなボウルなどに梅を入れ、直接あまり触らないようにして流水で洗う。ざるに並べて水けをきる。

4

竹串でなり口のヘタを取り除く(取りにくいものはそのままでよい)。もう一度3と同じように水で洗う。ざるに並べ、風通しのよい場所に1時間ほどおいて乾かす。

梅の塩漬け

5

消毒した保存瓶に4の乾いた梅をそっと入れ、2のホワイトリカーを注ぐ。ふたをして回し、全体にホワイトリカーを行き渡らせる。2の粗塩をふりかける。時々瓶をそっと回したり上下を返したりする。

! ポイント

清潔な手で。おしゃべりしない!髪を触らない!

6

追熟中の梅が熟したら、1~4と同じように下ごしらえをする。清潔なボウルに梅を入れ、梅の重さに見合ったホワイトリカーを加える。ボウルをそっと揺すって全体にからめる。5の保存瓶に梅とホワイトリカーを加え、加えた梅の重さの15%の粗塩をふる。ふたをして瓶を回し、全体をなじませる。熟したものからそのつど漬け、すべて重ねたら、日の当たらない風通しのよいところにおく。

! ポイント

重ねた梅がおもしがわりになり、梅酢が上がりやすくなる。

赤じそ漬け(塩漬けから3週間後くらいが目安/赤くしないなら赤じそは入れなくてもよい)

7

赤じその葉はよく洗ってざるに広げて水けをきり、1〜2時間乾かす。ボウルに入れ、粗塩の半量を加えて押しつけるように手でもみ込み、10分間ほどおく。しんなりとしたらギュッと絞って汁を捨てる。

! ポイント

葉の重さに対して塩の量をしっかり量る。

8

残りの粗塩を加えて、赤じそをよくほぐしながら全体にまぶす。6の梅にのせ、清潔な菜箸でやさしく押さえて梅酢にしっかり浸らせる。日の当たらない風通しのよいところにおく。

! ポイント

赤じそは必ず全体を梅酢に浸らせること。

時々瓶を回して土用干しを待とう。

土用干し(赤じそ漬けから3~6週間後が目安)

9

2日間以上晴天が続く日に8の梅を瓶から取り出し、軽く汁けをきってざるに並べる。台などにのせて、屋外の日当たりと風通しのよい場所で干す。瓶に残った赤じそと梅酢は、ステンレスかガラスのボウルに重ねたざるにあけて分ける。赤じそ、梅酢は、梅と同じように1日(日が出ている間)日光に当てて取り込む。

! ポイント

赤じそはへらでやさしく押さえて汁けをきり、ざるに並べてカラカラになるまで干すと風味のよいふりかけになる(全体備考参照)。

10

梅は表面が乾いたら上下を返し、日が落ちたら取り込む。翌日も干し、合計で2〜3日間干して全体が乾いたら取り込む。

! ポイント

干す時間は好みでのばしてもよい。

料理に使うときには少ししっとりとした梅が向き、おにぎりや酒のつまみなどには表面に塩をふいた梅が向く。

11

梅干しは清潔な保存瓶に入れ、日の当たらない風通しのよいところで保存する。好みで梅酢に漬けて保存してもよい。

! ポイント

●食べごろ:当日から。長くおくほどまろやかな味になる。

●保存:常温で1年間ほど。

全体備考

◆赤梅酢◆

清潔な保存瓶に入れて保存する。香り豊かなお酢としてあえ物などの料理に。

●保存

冷蔵庫で6か月間。

◆赤じそ◆

保存容器に入れて保存し、食べるときにフードプロセッサーやすり鉢などで、細かくし、おにぎりやご飯にかけて。

●保存

常温で3か月間。

------

◆本田さんの梅Q&A◆

Q:なかなか梅酢が上がらないときはどうしたらよい?

A:時々、瓶を回してみましょう。

1日数回様子を見て、瓶をそっと回したり、上下を返して底にたまった梅酢を全体にまぶすとよいですよ。つきっきりで見張っていなくても、気づいたときにやれば大丈夫。それでも梅酢が出ない場合は、瓶の口にラップをしてふたをし、上下を返して数日間おきましょう。

Q:土用干しの間は干しっぱなしでもいいの?

A:夜は室内に取り込みましょう。

昔は、梅は「夜露に当てる」とおいしくなると言われていましたが、ここ数年の暑くて天気の変わりやすい夏に、干しっぱなしは不安です。雨が降りそうな日はもちろん、それ以外の夜もなるべく室内に取り込み、朝の晴れ間を見計らって外に出すようにしましょう。万が一梅が雨に当たってしまったら、天気のよい日に赤梅酢にくぐらせてしっかり干して乾かします。

きょうの料理レシピ

2025/06/02

本田明子の初夏の手仕事

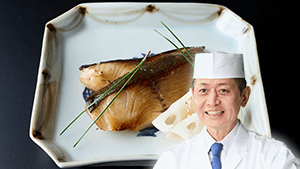

このレシピをつくった人

本田 明子さん

家庭料理家。1982年に小林カツ代さんに弟子入り以来、20年間以上助手を務めながら、その味と技を学ぶ。「簡単だけど手を抜かない」精神を受け継ぎ、大らかに、かつおいしくつくるコツを伝え続けている。

他にお探しのレシピはありませんか?

おすすめ企画 PR

今週の人気レシピランキング

NHK「きょうの料理」

放送&テキストのご紹介

つくったコメント