きょうの料理レシピ

桜鯛とクレソンのバターあんかけ

昆布だしベースの煮汁で蒸し煮にし、バターも加えてまったりと仕上げます。骨付きの切り身をそのまま使って、骨のうまみをとり込み、煮汁を片栗粉でとじて余すところなく味わう“始末の精神”の逸品です。

写真: 蛭子 真

エネルギー

/160 kcal

*1人分

塩分/4.5 g

*1人分

調理時間

/25分

*冷蔵庫におく時間は除く。

材料

(2人分)

- ・たい (切り身/骨付き) 2切れ(120g)

- ・ゆでたけのこ (穂先側の上部) 100g

- ・クレソン 25g

- ・そら豆 (さやから出す) 10コ

- 【煮汁】

- ・基本の昆布だし カップ1

- *下ごしらえ・準備参照

- ・削り節 8g

- ・酒 大さじ1

- ・みりん 小さじ2

- ・うす口しょうゆ 小さじ2

- ・塩 小さじ1

- 【水溶き片栗粉】

- ・片栗粉 大さじ1

- ・水 大さじ2

- ・木の芽 適量

- ・塩

- ・バター

下ごしらえ・準備

基本の昆布だしのとり方

1 だしが早く出るように昆布45gを数かけに割る。

2 鍋に水1.2リットルと1を入れて一晩おく。弱火にかけて沸騰しないように30分間温め、昆布を取り出す。

! ポイント

大阪の昆布だしの特徴は、北海道の道南で採れる真昆布を使うこと。上野さんの店では水に浸して一晩おき、翌日に火にかけ、沸騰しないように3時間かけて濃厚な昆布だしをとり、「まったり味」のベースにします。

つくり方

1

【煮汁】をつくる。鍋に基本の昆布だしを入れて沸かし、削り節を加えて火を止める。5分間おき、ざるでこす。残りの調味料を加える。

2

たけのこは食べやすい大きさに切って熱湯に入れ、中火で1~2分間ゆでて取り出す。そら豆は塩適量を入れた熱湯でゆでて冷水にとる。紙タオルで水けを拭き、薄皮をむく。

3

たいは皮側に包丁で切り目を2か所入れ、塩小さじ1/4をふって冷蔵庫に30分間おく。熱湯にサッとくぐらせ、冷水にとってウロコとぬめりを取り、紙タオルで水けを拭く。

! ポイント

熱湯にくぐらせると、皮に残った汚れやくさみが取れやすくなる。

4

フライパンに1を入れて中火にかけ、煮立ったら3のたいと2のたけのこを加える。ふたをして5分間蒸し煮にする。

5

ふたを外してクレソンと2のそら豆を加え、サッと火を通す。火を止め、【煮汁】をきって器に盛る。

! ポイント

クレソンはすぐ火が通るので煮すぎないようにする。

6

フライパンに残った【煮汁】にバター4gを加えて中火にかけ、【水溶き片栗粉】を混ぜ合わせて様子を見ながら少しずつ加える。とろみがついたら火を止め、5にかけて木の芽をのせる。

! ポイント

【煮汁】にバターを加えることで香りとコクをプラスする。

全体備考

●「基本の昆布だし」の保存

冷蔵庫で3日間

◆大阪料理の特徴◆

・特徴1:食い味=まったり味

江戸時代、流通の中心を担った大阪は昆布の集積地であったため、昆布だしが発達しました。昆布だしでつくる、まろやかで深みのある「まったり味」は「なにわの食い味」と呼ばれます。

・特徴2:始末の精神

商業が盛んな大阪では、食材をむだにせず使いきる「始末の精神」が根づいています。この精神は、例えば大根の皮は堅いので、堅さを生かした食べ方を考える「合理性」につながります。

きょうの料理レシピ

2025/04/23

満喫!なにわの"食い味”

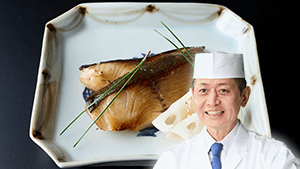

このレシピをつくった人

上野 修さん

高校卒業後、三重県志摩市のホテルでフランス料理の修業を重ねる。そののち大阪に戻り、1994年に修三さんの店を継ぎ、2代目となる。フランス料理のエッセンスを随所に取り入れながらも、浪速料理の味とスタイルを守り続けている。

他にお探しのレシピはありませんか?

おすすめ企画 PR

今週の人気レシピランキング

NHK「きょうの料理」

放送&テキストのご紹介

つくったコメント